Moisés Espírito Santo divide as festas e cerimónias agrárias em três grandes ciclos, estreitamente relacionados com o trabalho agrícola e o espírito comunitário aldeão: primeiro, o ciclo da germinação ou a morte colectiva (Carnaval, «Testamento de Judas» e «Serração da Velha»); segundo, o ciclo da floração ou o renascimento (Páscoa, Festa da Espiga, Festa da Sesta e as Fogueiras de Junho); terceiro; o ciclo da colheita e da partilha (descamisadas, Todos os Santos, São Martinho, noites de fim do ano). «As festividades do ciclo da germinação representam uma ruptura na consciência colectiva do grupo. Desde o princípio da floração, o grupo refaz progressivamente a sua unidade, a partir de bases novas e de novas uniões matrimoniais ou sentimentais, para se encontrar em plena harmonia no princípio das colheitas, momento a partir do qual tentará a sua sobrevivência, graças à partilha. Deste modo, as festividades aldeãs, através da arte popular, representam o ciclo completo da vida: nascimento, morte e renascença do grupo, e que é paralelo ao trabalho agrário, de que depende a comunidade.» [1]

As profundas transformações sociais ocorridas em Portugal nas últimas décadas, ao mesmo tempo que permitiram melhorar as condições de vida da população, provocaram também uma mudança intensa nas formas de sociabilidade. Antigos hábitos e tradições, ligados à actividade agrícola e à proeminência do sentido comunitário, entraram num processo de decadência acelerada. Alguns deles, praticados com vitalidade nos anos de 1950 e 1960, desapareceram com grande rapidez, tornando-se absolutamente desconhecidos para quem tem hoje menos de trinta e cinco anos. Deste modo, práticas como o serramento da velha, as caqueiradas e o acartar dos carros, motivo de conversa animada para quem os praticou, correm o risco de desaparecer sem deixar rasto.

O levantamento das tradições comunitárias de cada povoação tornou-se, actualmente, por este motivo, uma necessidade absoluta e inadiável: o seu estudo vive da memória dos que as praticaram e estes são cada vez menos. Em relação a alguns aspectos do casamento das cachopas em Aguim, por exemplo, não há hoje mais de meia dúzia de pessoas aptas a descrevê-los com minúcia.

Nas páginas que se seguem, procurámos fazer um levantamento das principais tradições de Aguim. Uma ou outra nos terá escapado, mas as páginas desta revista estão abertas a quem as deseje estudar. A maioria delas é comum às povoações vizinhas e tem, até, um enquadramento nacional. A especificidade e o acabamento ritual de outras torna-as um património cultural específico de Aguim: veja-se por exemplo o baptismo do marco, os embuçados e o casamento das cachopas.

Este trabalho resulta de mais de uma dezena de horas de entrevista com pessoas de Aguim e de Tamengos, a quem desejo agradecer penhoradamente:

Ao Exmo. Sr. José Cerveira Lagoa, presidente da Junta de Freguesia de Aguim, que, além dos seus conhecimentos e vivências, nos organizou várias entrevistas de valor inestimável com os restantes habitantes de Aguim com quem conversámos;

Ao Exmo. Sr. José Portela da Costa Freitas, nascido em 1912, que nos recebeu em 12 de Março;

Ao Exmo. Sr. José de Jesus Fernandes Lagoa, nascido em 1921, um dos elementos da dupla de embuçados conhecida por «Grande H», com quem tivemos o prazer de conversar nos dias 12 e 31 de Março;

Ao Exmo. Sr. António Fernandes Bandarra, nascido em 1924, a outra metade do «Grande H», que nos proporcionou as suas memórias no dia 31 de Março;

Ao Exmo. Sr, Emílio Cerveira Pedro, nascido em 1934, que nesta última data, entre outras coisas, nos descreveu com minúcia o casamento das cachopas.

Em Tamengos, tenho que agradecer: ao meu avô, José Ferreira Rolo, nascido em 1906, que há dez anos me vem informando sobre coisas do seu tempo; e aos meus pais, António Ferreira Rolo e Maria Saudade Pires Rosmaninho, nascidos em 1930 e 1936, a quem recorro frequentemente em assuntos de etnografia e história local.

1. O sentido comunitário e as restrições ao casamento fora da povoação

Durante séculos, em, parte por dificuldades de circulação, os casamentos efectuados nas zonas rurais tendiam a fazer-se dentro da paróquia. Esta regra verifica-se mesmo que não existam normas sociais rígidas nesse sentido.

Enquanto a vida de cada pessoa se desenrolou sobretudo no âmbito da paróquia onde nasceu e enquanto a base de subsistência assentou na exploração da terra (bem imóvel), o contrato económico e social subjacente ao casamento exigiu sempre uma proximidade física entre os noivos. O casamento no interior da paróquia foi assim, no espaço rural, uma consequência do âmbito restrito de circulação das pessoas e do carácter imóvel dos bens fundiários. Além destes motivos, acontece por vezes existir uma pressão social mais forte nesse sentido.

Algumas comunidades estabelecem para os estranhos regras tácitas de comportamento, especialmente rigorosas em relação ao namoro. Sem impedir de modo absoluto que as raparigas da comunidade casem com rapazes de fora, tais regras acabam por executar uma espécie de triagem das intenções e por controlar o comportamento anterior ao casamento. Pode portanto falar-se de uma «endogamia não institucionalizada» [2]. O exemplo de Aguim é, neste aspecto, exemplar.

Nesta povoação manteve-se até há poucos anos o hábito de impedir, na medida do possível, a saída de raparigas, isto é, o seu casamento com rapazes de outras aldeias. A juventude usava, com esse fim, medidas de coacção física, recordadas por José Cerveira Lagoa:

«Ainda é do meu tempo que os rapazes novos de fora, para ir a Aguim, tinham de pedir autorização. Os que chegavam a entrar eram bem recebidos e só diziam bem de Aguim, mas para entrar tinham de o fazer com muito respeito.»

Enquanto não eram aceites pela comunidade (pela rapaziada de Aguim), os de fora tinham de andar protegidos: tinham de andar na companhia de um amigo deste lugar, que assim apadrinhava a sua entrada nos círculos de sociabilidade de Aguim. Eram contudo obrigados a observar um código de comportamento que passava pelo respeito para com a namorada e pela cordialidade para com os aguinenses.

A integração comunitária decorria nas tascas (comendo, bebendo, conversando) e nos bailes, onde não convinha ter demasiadas intimidades com a rapariga de Aguim. Durante muito tempo, o rapaz estava mesmo impedido de pegar na mão da namorada. [3]

A sociabilização das pessoas oriundas de fora da terra, nunca chegava a ser absoluta, mesmo se passassem a viver em Aguim. A participação em algumas tradições, como o casamento das cachopas, mantinha-se reservada aos aguinenses.

Enquanto não eram apadrinhados e aceites, os estranhos eram vítimas de perseguição violenta, sobretudo após o anoitecer. Os embuçados encarregavam-se de fazer cumprir esta restrição, embora por vezes agissem por rivalidade amorosa. Depois do sol-posto, nenhum estranho era autorizado a circular nas ruas de Aguim. Os rapazes que ali iam aprender música até as 21 ou 22 horas eram, por isso, frequentemente molestados.

As pessoas de Aguim, se por um lado restringiam o casamento das raparigas fora da povoação, por outro «gostavam de casar na terra», como refere José Portela da Costa Freitas. Mesmo os rapazes tendiam a casar dentro da aldeia. Nas últimas décadas, esta tradição tem vindo a desaparecer, mas, segundo José Cerveira Lagoa, mesmo actualmente a maioria dos rapazes que casa fora vem residir para Aguim.

2. O baptismo do marco

Em Aguim, os rapazes só se tornavam homens de pleno direito após serem submetidos a um ritual designado por «ir ao marco», que ocorria cerca dos dezoito anos e lhes permitia andar na rua depois de anoitecer. Este costume, que se praticou em pleno até cerca de 1940, associou-se em data indeterminada às inspecções militares. Livres ou apurados, os rapazes que vinham das inspecções organizavam um baile, sendo então submetidos ao baptismo do marco.

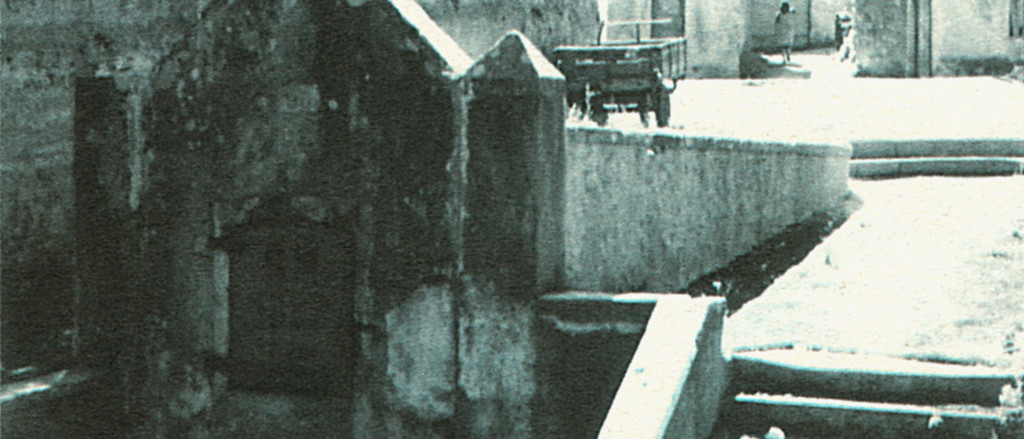

Junto à Fonte do Povo que tinha três pedras (marcos) no cimo do declive que a ela conduz, barrando o acesso de carros, o neófito era despido da cinta para cima. A cabeça era colocada debaixo das duas torneiras que jorravam água em abundância. Depois, os rapazes já iniciados subiam com ele até ao cimo da inclinação. Quatro rapazes ou mais, conforme a reacção do neófito, agarravam-no de caldeirinha (um em cada membro, de barriga para cima), de modo a abrir-lhe as pernas, e batiam-lhe com o rabo, usando de algumas violência, três vezes em cada um dos três marcos. Cabia ao neófito proteger a zona genital, flectindo as pernas no momento do impacto.

Antes de serem submetidos a este ritual, os rapazes não podiam andar na rua depois de anoitecer e, mais ainda, depois da meia-noite. José J. Fernandes Lagoa conta que na década de 1940 os garotos (e até mesmo as garotas, «porque naquele tempo até com estas entendiam»), quando precisavam de ir à mercearia depois de anoitecer, iam a correr, batendo com a moeda na garrafa que levavam (para o azeite, para petróleo, etc.) e anunciando de modo audível o seu destino, de modo a não serem molestados:

– Vou buscar azeite, vou buscar azeite, vou buscar azeite…

Para um rapaz poder circular à noite antes de ser submetido ao baptismo do marco tinha de obter consentimento dos mais velhos. José J. Fernandes Lagoa exemplifica:

«A vezes um rapaz chegava ao pé de nós e dizia-nos:

– Há baile esta noite, tenho namorisco fora e queria ir descansado.

Se era pessoa dada, honesta, a gente autorizava-o a regressar às horas que quisesse. Caso contrário, dizíamos-lhe:

– À meia-noite tens de estar na cama.

Quando regressava, alguém lhe perguntava ao chegar a Aguim:

– Quem vem ai?

– Fulano.

– Pode seguir.

Se um rapaz novo de Aguim ia, por exemplo, ao cinema à Anadia sem pedir autorização, os mais velhos vestiam um varino ou um lençol e dispunham-se em vários sítios por onde tinha de passar para regressar a casa. Nem sempre lhe batíamos. Por vezes, só o assustávamos; era um passatempo para nos rirmos. Aflito com a nossa presença, desatava a correr. Houve o caso de um rapaz que perdeu o chapéu, mas continuou a correr sem sequer olhar para trás.»

Ao que parece, o baptismo do marco como rito de passagem à adultez é próprio de Aguim. Noutras povoações limítrofes, quando ocorre, constitui uma brincadeira de crianças, em geral reprimida por causa do risco de lesões nos órgãos genitais. Enquanto brincadeira, pratica-se em algumas escolas C+S: temos conhecimento da sua ocorrência na Gafanha da Nazaré, Águeda, Vale de Cambra e Oliveira de Azeméis, onde se designa «ir ao poste» e «ir ao toco».

3. Os embuçados

«Aguim tinha uma espécie de regimento verbal, que passava de pessoa para pessoa» – refere-nos José Cerveira Lagoa. Um dos seus aspectos mais intrigantes era a restrição da permanência nas ruas após o anoitecer, que abrangia as mulheres e os rapazes que ainda não tivessem sido submetidos ao baptismo do marco.

Embuçado é o indivíduo, quase sempre rapaz solteiro, que anda pelas ruas de Aguim durante a noite e madrugada, vestido com um varino (gabão preto de capuz em bico) ou mascarado com um lençol branco. Chama-se a isto andar trajado. Após o casamento, o número de saídas reduzia-se drasticamente até cessar por completo.

A função dos embuçados era controlar a circulação de pessoas na rua após o anoitecer, exercendo deste modo um considerável controlo social e moral. Os embuçados espreitavam as raparigas nos namoros e as movimentações existentes nas casas e fora delas. De tudo o que observavam e que durante o dia haviam tomado conhecimento escreviam nas paredes e portões, com cacos de cal ou pedaços de barro vermelho, publicitando assim coisas íntimas e por vezes inconfessáveis.

Estes escritos (em geral satíricos, em verso e por vezes extensos), conquanto referissem explicitamente os factos ocorridos, nunca nomeavam a pessoa em causa. Ao povo cabia depois descobrir o resto. Este processo, aliás muito interessante, despertava a curiosidade das pessoas, levando-as a conversar amplamente sobre as novidades da manhã. A referência, mesmo breve, acabava por ser suficiente.

Nem todos os rapazes com direito a andarem na rua durante a madrugada o faziam. Tal prática restringia-se aos mais ousados. Por medo ou necessidade de dormir, a maioria permanecia em casa.

A actividade do embuçado tinha como único limite, nos tempos áureos deste costume, a sua própria ousadia, visto que, aproveitando a escuridão e o urbanismo de Aguim, se mantinha incógnito. Enquanto a iluminação eléctrica não invadiu a noite de Aguim, um embuçado podia circular facilmente sem ser visto. Como refere José J. Fernandes Lagoa:

«As ruas em Aguim têm casas de um lado e do outro e são tão estreitas que quando andávamos por elas em noite escura tínhamos de ir a olhar o céu para descobrir o caminho.»

O comportamento dos embuçados tinha, assim, como limite principal, a acção dos outros embuçados, numa relação de força feita por vezes no desconhecimento da identidade do antagonista.

Os nossos entrevistados são unânimes a condenar a severidade excessiva e discricionária que em tempos se usou. A tradição dos embuçados esteve na origem de duas mortes e de muitos braços e pernas partidos em cenas de pugilato. Mas isso ficou a dever-se essencialmente a pessoas arrogantes e menos bem formadas, de «mau íntimo», que abusavam da força e da impunidade.

O andar à noite, embuçado, era um facto de coragem, evidentemente, mas que se fazia, em cada caso, sobretudo por divertimento. A maioria dos embuçados não praticavam, por isso, violência gratuita. Ao contrário, eram essencialmente satíricos e usavam da força com regra.

Divertiam-se por exemplo a obrigar os mais novos a fazer corridas a pé de Aguim ao Peneireiro ou em ruas do lugar, sujando com excremento os marcos situados nas esquina das casas (ai postos com o fim de evitar que os carros de bois raspassem as paredes)para os rapazes colocarem neles as mãos quando faziam as curvas mais apertadas. Em noites mais descontraídas, a rapaziada reunia-se numa adega, comendo castanhas se era o tempo delas, ou uma galinha ou um coelho roubados se isso se proporcionava. Algumas vezes, conta José J. Fernandes Lagoa, «íamos a casa dos lavradores que tinham os melhores abóboras, punhamo-las abaixo das varandas onde eram guardadas, apanhando-as com um panal esticado e fazíamos arrobo, um doce à base de mosto de uva e maçã cozida».

A acção dos embuçados exercia-se tanto sobre as pessoas de Aguim como sobre as de fora, sendo estas objecto de maior violência. Em contrapartida, os músicos de Aguim, pelo facto de actuarem à noite, gozavam de um estatuto de impunidade, podendo circular a desoras. Deste modo, além de vigiarem a «moral e os bons costumes», os embuçados policiavam com eficácia a povoação.

Este hábito praticou-se em pleno até cerca de 1940, resistindo dez anos ao surgimento da electricidade em Aguim (inaugurada em 1930). A luz constituiu uma das causas directas da decadência das tradições de Aguim, em particular dos embuçados, que viviam do anonimato proporcionado pela escuridão [4]. Enquanto a iluminação pública se apagou à meia-noite ou à uma hora da manhã, até cerca de 1950, foi possível manter a tradição. À medida, porém, que a sua duração se foi prolongando e que o tempo de escuridão regrediu, o costume dos embuçados foi-se atenuando, até por fim desaparecer.

O Grande H

Por volta de 1944, começaram a aparecer em Aguim, nos sítios do costume, inscrições murais assinadas por um tal «Grande H», o que suscitou grande curiosidade. A despeito dos esforços feitos para saber quem era este embuçado, a sua identidade permaneceu envolvida em mistério durante muitos anos. Tratava-se, na realidade, de uma dupla formada por José de Jesus Fernandes Lagoa e António Fernandes Bandarra.

O nome foi imaginado por este último a partir de uma novela em folhetins publicada num jornal de Lisboa cerca de 1944 [5]. O protagonista desta ficção, um ilusionista, no decorrer das suas investigações policiais, registava a sua passagem com a assinatura «Sete de Espadas». Este facto sugeriu a António Fernandes Bandarra a ideia de assinar as inscrições murais com a designação «Grande H», isto é, «Grande Homem».

Esta dupla, com e sem assinatura, durou vários anos. Todas as noites saía! Nem as condições atmosféricas adversas impediam a ronda nocturna. José J. Fernandes Lagoa recorda que se mantinha em observação debaixo dos carros de mato que ficavam na rua, apesar da chuva e dos trovões:

«Vestia primeiro uma camisa de dormir da minha irmã, que era mais velha, e ficava logo de branco. Mais tarde, passei a usar um varino. Também usei um capacete em verga, coberto com um pano branco, e uma cruz de bogalhos. Rasguei muitas meias, andei muitas vezes descalço. Deitava-me sempre às três ou quatro horas da manhã e trabalhava diariamente numa serração. Até sabia qual era o primeiro galo que cantava em Aguim. Cheguei a estar debaixo de um carro de mato, com os pés e as mãos apoiados no chão, enquanto por baixo corria a água da chuva.»

Embora recorressem muito à observação directa, uma grande parte dos escritos do Grande H provinha do trabalho de José Fernandes Lagoa numa serração. Propícia pelo aglomerado de pessoas à troca de informações e até de inconfidências, permitia-lhe obter com relativa facilidade «notícias frescas», que à noite eram escritas nos muros e portões. Por divertimento, escreviam às vezes:

– O Grande H passou aqui às duas da manhã.

Numa noite em que assustaram deveras um rapaz, anotaram:

– O R. passou aqui às três horas cheio de medo.

Excepcionalmente, indicaram por extenso o nome do visado. Outra vez, sem mencionar a rapariga em causa, escreveram num portão que havia estado a «encher pipas ao alto», expressão muito difundida em Aguim para designar as relações sexuais em pé.

4. O Casamento das cachopas

O casamento das cachopas ocorria na quadra do Carnaval, mais precisamente nos quinze dias anteriores ao Sábado Gordo [6]. Nesse período, em noites intercaladas para permitir o descanso dos intervenientes, procedia-se a este ritual, que visava todas as raparigas solteiras com mais de dezasseis anos aproximadamente. Diz José Portela Freitas:

– Por vezes acordávamos com o barulho e dizíamos: – Olha, vão casar uma cachopa!

Um grupo de rapazes e de homens (por vezes já casados) juntava-se em frente da casa de uma rapariga casadoira. Desse grupo, destacavam-se sete indivíduos, munidos de um funil para amplificar a voz, cada um com o seu título: Saco das Bolas, Juiz de Direito, Delegado, Escrivão, Secretário, Notário e Substituto. Estas designações decalcam os cargos dos intervenientes num julgamento judicial, assinalando expressivamente a finalidade do ritual [7].

O Saco das Bolas desempenha o papel mais importante. Depois de reunidos e preparados, lançava pelo funil uma quadra alusiva à casa, fazendo-o de forma arrastada para permitir aos restantes seis elementos que se dispusessem em redor, separados quatrocentos ou quinhentos metros uns dos outros:

– Ó Juiz de Direito! – clamava o Saco das Bolas.

Este, com um funil, respondia

– Uuhhh!

Ao que o Saco das Bolas retrucava com a quadra., de modo a dar às pessoas que se mantinham em casa uma primeira pista sobre a identidade da cachopa a casar. Por exemplo:

– De quem é esta casa, de quem é esta casa

Que ao lado tem uma capela?

A menina que lá está dentro

É linda e muito bela. [8]

O Juiz de Direito respondia:

– Eu não sei,

eu não sei,

eu não sei mas vou perguntar.

E repetia-se o diálogo com o terceiro elemento, o Delegado: o chamamento e a resposta com o funil, a quadra, o desconhecimento e a indicação de que ia pedir esclarecimentos. O mesmo se passava com os restantes elementos pela ordem prefixada. Quando chegava ao último, o Substituto, o círculo fechava-se, visto que a sua pergunta se dirigia de novo ao Saco das Bolas. Este, por fim, respondia, nomeando o dono da casa onde se estava a processar a cerimónia.

No fim desta primeira fase ficava a saber-se quem era a rapariga visada e o seu pai. Entretanto, um a um, os seis elementos que se haviam dispersado, tinham vindo de novo reunir-se em frente da casa. Dava-se então inicio à segunda fase.

O Saco das Bolas questionava o pai sobre o facto de deixar casar a filha. Por exemplo:

– Ó sr. Joaquim, então você vai deixar casar a sua filha?

E os rapazes respondiam através dos funis:

– Uuhhh!

Uma vez mais, os seis elementos se dispersavam pelas imediações, pela ordem indicada, segundo o movimento contrário aos ponteiros do relógio.

– Ó Juiz de Direito! – chamava o Saco das Bolas.

– Uuhhh! – respondia este pelo funil.

E o Saco de Bolas perguntava:

– Qual há-de ser, qual há-de ser,

qual há-de ser o rapazinho que se lhe há-de dar?

– Eu não sei,

eu não sei,

eu não sei mas vou perguntar – respondia outra vez o Juiz de Direito.

E a cena repetia-se com os restantes elementos, todos usando uma dicção muito arrastada, no limite do fôlego nas partes que eram repetidas, de modo a dar tempo a que os intervenientes se recolocassem nos seus postos.

Quando o diálogo regressava ao Saco das Bolas, postado em frente da casa da rapariga, e todos os elementos estavam de novo reunidos, este sugeria:

– Há-de ser, há-de ser, há- de ser Fulano?

– Não, não, não, não – respondiam os restantes seis em assuada.

– Há-de ser, há-de ser, há-de ser Sicrano? – Insistia o Saco das Bolas.

– Não, não, não, não – repetiam os seis elementos.

E por fim, sempre à terceira vez, o Saco das Bolas indicava o nome adequado. Tratava-se em geral de um namorado anterior ou de um pretendente futuro:

– Há-de ser, há-de ser, há-de ser Beltrano?

– Sim, sim, sim, sim…

E a partir daqui o Saco das Bolas, simulando consternação por tão má escolha, dirigia-se à rapariga através de quadras improvisadas, dizendo o pior possível do rapaz e aconselhando-a sobre o que devia fazer. A maioria dos defeitos apontados ao rapaz eram inventados para divertimento de todos. Quando se dava o caso de o rapaz com quem a rapariga havia sido «casada» estar no grupo, aumentava a maledicência e a galhofa. Todo o grupo, com ele incluído, assistia a quinze minutos ou mais de improviso do Saco das Bolas, sendo obrigado a confirmar tudo o que de pior este se lembrava de dizer.

Por cada quadra lançada pelo Saco das Bolas, os restantes seis elementos, reunidos em frente da casa, respondiam em coro:

É verdade!

Nos últimos tempos, a cerimónia começava à meia-noite, quando se apagava a iluminação pública. Por noite, casavam-se três ou quatro raparigas, durando cada casamento cerca de quarenta e cinco minutos. A recolocação em frente de outra casa demorava cerca de um quarto de hora.

A noite e a permanência em locais isolados restringia naturalmente o número de participantes. Nos últimos anos em que o casamento das cachopas se praticou, havia, em parte devido à iluminação pública (agora durando toda a noite), um elevado número de espectadores (alguns de fora de Aguim), o que quebrava o sossego a quem fazia os versos e, pelo burburinho que produziam, impedia a audição aos indivíduos estrategicamente colocados. No derradeiro ano que este ritual se levou a cabo, cerca de 1984, havia uma assistência superior a meia centena de pessoas.

5. Acartar os carros (Carnaval)

Terminado o período em que se casavam as cachopas, procedia-se, na noite de Sábado para Domingo Gordo, ao acartar dos carros, tradição que podemos integrar no âmbito do que Ernesto Veiga de Oliveira designa roubos rituais. Segundo este autor:

Terminado o período em que se casavam as cachopas, procedia-se, na noite de Sábado para Domingo Gordo, ao acartar dos carros, tradição que podemos integrar no âmbito do que Ernesto Veiga de Oliveira designa roubos rituais. Segundo este autor:

«O roubo ritual, como processo especifico de obtenção de objectos ou espécies definidas, destinadas a determinadas celebrações ou práticas costumeiras, aparece com relativa frequência em Portugal e em outros países.» [9]

Esta prática tem em vista, por exemplo, a apropriação de lenha para as fogueiras anuais (do Natal e dos Reis, sobretudo), para cumprir «promessas especificas de certas romarias» (telhas no caso das festas de S. Lourenço de Vila Chá, Esposende) e até, independentemente de qualquer data ou celebração, na ideia de que os objectos roubados adquirem por este facto virtudes sobrenaturais (na Branca, Albergaria-a-Velha, davam-se couves roubadas às vacas «para elas se livrarem»). Ainda hoje, nas terras da Bairrada, há o costume de roubar o pinheiro ou o eucalipto que, no meio do largo onde se realizam os festejos em honra de um santo, segura os fios de onde pendem a iluminação e a decoração de papel, e que no final é arrematado em hasta pública.

Na Póvoa da Atalaia (Beira Baixa) e na Aldeia da Rata (Celorico da Beira), os roubos do «Madeiro» e do castanheiro para a fogueira do Natal «implicam o roubo provisório e prévio de um carro de bois», «que deve ser puxado pela própria juventude participante» [10]. «Na Póvoa da Atalaia, se, no momento em que os rapazes procedem ao “roubo” do carro, o dono aparece, um deles dá mesmo tiros para o ar, obrigando o lavrador a recolher-se, e garantindo assim o anonimato da empresa» [11].

Os roubos rituais têm uma grande incidência na véspera do dia de S. João (24 de Junho). São conhecidos por travessuras, maroteiras, roubalheiras ou atrancadas. Sobretudo no Minho, «depois das fogueiras e dos banhos ou abluções nas fontes, a rapaziada [“rouba”] certos objectos – carros de bois, arados, grades, sarilhos de tirar água dos poços, com o balde e a corda, escadas, cancelas e outras alfaias e apeiros, vasos de flores das janelas, cravos ou manjericos, canhotos de lenha, etc., e também animais, burros ou cabras -, que se levam para qualquer lugar especial da povoação, normalmente o adro da igreja, onde no dia seguinte os donos respectivos os deverão procurar e trazer de novo para suas casas; ou que se atravessam nos caminhos e quelhas; designadamente aquelas que conduzem à igreja e por onde devem de manhã passar as raparigas que vão à missa, que são por isso obrigadas a desatravancá-los. Nestas “travessuras” (…) do S. João, é manifesto o carácter irreverente da costumeira, normalmente dirigida, por parte de rapazes novos, contra casas onde há raparigas solteiras, (…) ou então contra pessoas desfrutáveis, por aspecto ou temperamento (…). De facto, abundam os casos humorísticos: arados que se levam para o alto da torre sineira, obrigando o dono a ir buscá-los a pontos difíceis, objectos que se penduram das árvores, cordas de sino que se atam ao rabo de um cão, de um burro ou de uma cabra, que o fazem badalar toda a noite, acordando a vizinhança; em Montedor, um lavrador, que se deitara no seu carro para que o não “roubassem” por “maroteira”, adormece profundamente, e a rapaziada rouba-lho com ele em cima, e deixa-o por troça a dormir no adro da igreja; etc..» [12]

Nos concelhos de Anadia e Mealhada, e particularmente em Aguim, o roubo ritual de objectos ocorre sobretudo de Sábado para Domingo Gordo, sendo designado por «acartar os carros».

Este costume consiste em ir furtivamente às casas da povoação e retirar, sem os donos se aperceberem, os carros de bois, burros ou cavalos, levando-os para o largo fronteiro á igreja. Algumas pessoas reagem mal, preocupando-se em impedir de todos os modos que os seus carros sejam acartados: carregam-nos desmesuradamente (com mato, alfaias agrícolas, etc.), prendem-nos com cordas e chegam a pernoitar sobre eles.

Uma parte do divertimento consiste em acartar os carros mais difíceis, pelo seu peso, pela sua localização em pátios esconsos e apertados, pelos desníveis que era preciso vencer e pela reacção dos proprietários. Conta-se, a este propósito, que certa vez se acartou um cilindro em pedra, de calcar estradas, por duas juntas de bois. Outra ocasião, levou-se o carro e o burro, fez-se uma casota para o animal (dispondo-se adequadamente os varais dos carros e cobrindo-os com portas velhas) e foi-se às hortas buscar erva para o alimentar; em certo caso, além do burro, levaram de casa do dono as bandeiras de milho necessárias. Conta-se também que certa pessoa, que se colocara a dormir em cima de um carro, foi transportada até à rua antes de acordar. A calçada, que em tempos recobria na sua quase totalidade as ruas de Aguim, dificultava sobremaneira a tarefa por causa do barulho que produzia, e que era atenuado por panais e faixas de vides.

Alguns proprietários, mais complacentes, certos da inutilidade dos seus esforços em contrário, facilitam as coisas deixando o carro na rua. Quando é necessário, os rapazes entram até pelo telhado, embora façam questão de deixar tudo nos seus sítios: telhas recolocadas, portões fechados, etc. … Se o dono aparece, os intrusos evitam o confronto fugindo, mas raramente desistem. Assim, além de dois indivíduos a empurrar e de um a levantar o toiço e a conduzir, existe por vezes a preocupação de deixar um quarto elemento de atalaia, junto à janela do quarto do dono.

O divertimento tem o seu apogeu na manhã seguinte, de Domingo Gordo, à hora da missa, quando os donos se defrontam com os seus carros emaranhados num monte tão grande que é impossível atravessar o largo. A confusão de rodas e varais é de tal ordem que cada um se vê obrigado a esperar pela sua oportunidade para retirar o carro. Durante a noite, para evitar que seja roubado ou prematuramente levado algum carro, fica sempre uma pessoa de vigia.

A acumulação de carros obriga os automobilistas a usar percursos alternativos, em particular a estrada de ligação com o Peneireiro. Na década de 1960 surgiram problemas com um indivíduo, de fora de Aguim, que se recusou precisamente a dar a volta pelo Peneireiro, insistindo com os foliões para que abrissem uma passagem. Também o Padre S. Marcos, falecido há cerca de dez anos, protestou algumas vezes por deparar com o largo cheio de carros no momento em que devia iniciar a missa.

Esta tradição ainda hoje se pratica, mas o seu vigor decresce a olhos vistos: há cada vez menos carros de tracção animal e a iluminação pública retira secretismo e anonimato ao ritual. Sinal dos tempos, é o facto de alguns carros chegarem a permanecer oito dias no largo por os seus proprietários não darem pela sua falta.

O acartar do carros também se praticou noutras povoações dos arredores de Aguim. Em Tamengos, Horta e Mata, por exemplo, o hábito estava menos arreigado, mas em Ventosa do Bairro e Antes (concelho da Mealhada) a sua expressão foi outrora muito considerável.

6. Caqueiradas (Carnaval)

Em Aguim, as caqueiradas eram praticadas por crianças com idade rondando os doze ou treze anos, no máximo dezasseis.

Em Aguim, as caqueiradas eram praticadas por crianças com idade rondando os doze ou treze anos, no máximo dezasseis.

Ao longo do ano, e sobretudo nos meses que antecediam o Carnaval, as crianças guardavam trastes de barro (cântaros velhos, caçoilas e cafeteiras partidas, etc.), cascas de cricos (berbigão) e outros materiais semelhantes. Nos quinze dias que antecediam a terça-feira de Carnaval, a coberto da noite, divertiam-se a arremessar furtivamente todo este lixo pelas portas deixadas entreabertas. Os miúdos visavam sobretudo a casa das pessoas que mais protestavam e os corredores compridos, onde o deslizar dos cacos fazia melhor efeito. Era preciso jogar e fugir, pois os que eram apanhados levavam sempre umas palmadas de castigo.

Este costume praticou-se com vigor até às décadas de 1960 e 1970, embora ainda hoje se observem vestígios da sua prática. Também era habitual nas povoações limítrofes.

7. Corrida do Galo (Carnaval)

Uma pessoa, em geral com um filho frequentando a escola primária, oferecia um galo, que era enterrado de modo a deixar a cabeça de fora, sendo esta protegida por dois paus cruzados e espetados no solo. Cada criança em idade escolar era vendada e, após ser sujeita a uma ou duas voltas sobre si, era convidada a acertar na cabeça do galo (ou, melhor dizendo, nos paus que a protegiam). Dispunha para isso de três tentativas. A multidão que assistia gritava orientações, em geral erradas, que conduziam a criança para longe do seu objectivo. Quem acertasse no galo ganhava o direito a almoçar com o professor primário, a quem era sempre entregue o galo, vivo, depois da brincadeira.

8. Serramento da velha

O serramento da velha tem como característica fundamental a sátira exercida sobre as velhas (e por vezes também os velhos) de uma povoação. É um costume que, a par da graça, tem o seu quê de maldoso. Há notícias de que se praticou em Itália (desde os séculos XV-XVI), França, Espanha e Brasil. Em Portugal, realizou-se por todo o território, remontando a sua prática pelo menos a 1685 [13]. É conhecida por serração, sarrage, sarraige, serrada, serragem, serradela e serra. Em Aguim e povoações limítrofes, porém, o costume é designado por «serramento da velha».

Carlos Lopes Cardoso, que procedeu a um inquérito nacional desta cerimónia, destaca a ocorrência dos seguintes aspectos, embora nem sempre de forma simultânea:

« – uma data fixa, a noite de Quarta-feira da terceira semana da Quaresma;

– um maior ou menor aparato, que podia ir do cortejo pomposo até à simples zaragata feita com um cortiço e um serrote, tendendo-se, na cidade ou vila, para o primeiro e na aldeia para a segunda;

– um testamento, mais ou menos extenso, no qual eram contemplados os vizinhos;

– a representação da velha por intermédio de uma pessoa viva, de um boneco de palha ou de um cortiço;

– a serração final da velha ou, mais raramente, a sua queima;

– a distribuição de paulada pela assistência, em casos, aliás, muito contados, nomeadamente no Porto, Turquel, Lisboa e Elvas.» [14]

As interpretações avançadas para explicar a origem desta tradição revelam-se todas inconcludentes. Alguns autores acham que a velha personifica o Inverno, outros que representa a Quaresma. Quanto a esta última tese, «a representação da Quaresma por uma velha esquálida estava em perfeita concordância com o espírito medieval cristão, sendo o exacto contraste da do período anterior – o gordo, ventrudo e barulhento Carnaval» [15]. A relação com a Quaresma está bem presente em Espanha. Neste país, a velha é representada em cartão, com sete pernas (sete semanas da quaresma), segurando um bacalhau na mão (que simboliza a abstinência de carne). [16]

Em Aguim, o grupo que serrava a velha compunha-se de três elementos: um percutia um ferro, outro serrava uma cortiça e outro levava um chocalho. Participavam homens, em geral casados. só as velhas eram serradas. [17]

O grupo postava-se junto à casa de uma velha e desatava a chorar e a gritar ruidosamente. Um dos indivíduos, imitando a velha, lamentava-se que estava morrer. Os gritos eram tão lancinantes que alguma vizinhança se alarmava. Certa vez, em que a cerimónia se iniciava – conta Emílio Cerveira Pedro -, os vizinhos, ouvindo os choros e gemidos, precipitaram-se para a janela em trajes menores, aflitos, a perguntar para um dos homens na rua, julgando que tinha ocorrido algum acidente:

– Ó Liberal, diz-me o que é e com quem foi!

E este respondeu-lhe:

– Ó tola, vai-te embora para a cama que andamos a serrar a velha.

Antes que a morte sobreviesse à velha, simulava-se o testamento dos seus haveres, o que permitia atribuir-lhe os piores defeitos e, no mesmo passo, visar os seus descendentes. Os outros dois intervenientes entravam em diálogo com a velha, interpretando o papel de herdeiros. Eis um curto exemplo, contado por Emílio Cerveira Pedro:

«Uma ocasião em que fomos serrar a velha, começámos a gritar e a gemer como se fôssemos a velha e estivéssemos a morrer. Começa-se depois a fazer as partilhas e às tantas diz um de nós:

– E então para a minha Rosita, o que é que eu lhe deixo?

E eu respondo:

– Deixa-lhe um copo na tranca do tonel.

Até aqui tínhamos mantido presa a porta de casa para o dono não sair. Mas quando assim lhe respondemos, largámos a porta e o A. T., em cuecas e camisola, sai disparado de casa e vai bater no muro em frente, do outro lado da rua.»

Quando chegava o momento de morrer, um de nós, fazendo de velha, pedia:

– Chamem o Sr. Prior, que eu quero-me confessar

A confissão era feita, usando-se de observações satíricas, e a velha morria a seguir, concluindo-se assim a cerimónia.

O divertimento aumentava quando as visadas reagiam com veemência. As que mais protestavam eram longamente serradas. Emílio Cerveira Pedro conta duas histórias pitorescas passadas consigo:

«Noutro caso, também segurámos a porta. Ao ouvir os primeiros barulhos, o dono saltou da cama como um relâmpago, exaltado:

– Ó mulher, acorda! Estão estes ladrões aqui à porta e esta vaca não acorda?!

Corre depois para a porta e vendo que não conseguia abri-la, começou a disparatar com o foliões que estavam da parte de fora:

– Ai, ai, ó ladrão, deixa-me a porta, que eu dou-te um tiro nos cornos! Ai, que eu dou-lhe um tiro nos cornos! Ai, que eu dou-lhe um tiro nos cornos!

Às tantas, começou a dizer:

– Ai se eu tivesse uma pistola! Se eu tivesse uma pistola, era téu-téu-téu… Ladrões, ladrões!…

Foi até aguentarmos.

Num ano fomos a casa da G. C. que, quando percebeu que ia ser serrada, veio à porta em camisa de dormir. Mas o homem, que sabia como as coisas se costumavam passar avisou-a:

– Ó puta, onde é que tu vais? Vem para a cama, puta! Não digas nada, que eles calam-se e vão-se embora.

Mas ela, nada. Abriu a porta e, de albornoz vestido, perseguiu-nos pela rua. Quando ela vinha, nós afastávamo-nos. Ela regressava a casa, e nós regressávamos também.

Numa das vezes em que a velha foi atrás do grupo, o António Ferreira, que trazia um ferro de caldeireiro às costas, passou para o lado de lá, para perto da porta da casa, encostando-se a ela muito quieto. Quando a velha voltou para casa, com o grupo a fazer arruaça, ele deu um grito, bateu com força no ferro e a velha caiu redonda no chão:

– Ai que me mataram, ai que me mataram!

E lá de dentro, respondia-lhe o marido, o ti A. L.:

– Ó puta, eu não te dizia que não saísses da cama?!»

Quando a época de serrar a velha se aproximava, algumas velhas, mais desagradadas com o desfrute de que eram vítimas, preparavam com método a sua resposta. Se algumas lançavam os dejectos que por acaso tinham no bacio, outras esmeravam-se a prepará-los. Duas ou três semanas antes, começavam a acumular urina e excrementos dentro de um cântaro, que era diariamente mexido para fermentar. Na noite do serramento, esta mistura tornava-se uma arma temível, que deixava os visados na pior imundície.

Nos últimos anos em que se praticou este costume criou-se o hábito de serrar pessoas demasiado novas, isto é, abaixo dos 65-70 anos. «Já não sabiam o que andavam a fazer», comentam os nossos entrevistados. A partir de cerca de 1984, o serramento da velha deixou de se fazer em Aguim.

9. Santórios

Como no resto da Bairrada, era costume no dia de Todos os Santos (1 de Novembro) as crianças de Aguim circularem pela aldeia, durante a tarde, a pedir os santórios que, como refere Bento Lopes, consistem geralmente em fruta (maçãs, nozes, uvas, etc.) «ou ainda outras dádivas conforme a vontade das pessoas a quem são solicitados» [18]. Em Aguim, como em Tamengos, pelo menos nos últimos anos em que se praticou, o hábito de pedir santórios abrangia todas as crianças em geral e não apenas as «de famílias de maior debilidade económica» [19].

Sobre a origem desta tradição, Bento Lopes escreve o seguinte:

«Em tempos muito remotos, no dia de Todos os Santos – Sanctorum – distribuía-se uma espécie de pão bento. Daí – dos Sanctorum – provirá o nome de Santoros ou Santórios e o costume. (…) Nos Açores chamam Pão de Deus, provindo tal designação do pão bento que era distribuído em eras remotas.» [20]

10. Mordomia de S. Martinho

As comemorações do S. Martinho (11 de Novembro) são essencialmente constituídas por «celebrações alimentares», de que Ernesto Veiga de Oliveira salienta os «magustos» de vinho e castanhas [21]. «Contudo, o significado mais fundo e original do S. Martinho deve procurar-se nas suas relações com o vinho.» [22] A tradição reserva para este dia a prova do vinho novo, enquanto algumas posturas municipais antigas só a partir desta data permitiam a sua venda. Não surpreende por isso que, de Norte a Sul de Portugal, sobretudo nas zonas vinícolas, surjam no dia de S. Martinho cerimónias alusivas ao vinho.

Algumas dessas cerimónias tomam a designação de Procissões de Bêbados. «Essas procissões parodiam os cortejos religiosos, em versão báquica, e têm muitas vezes na sua base uma irmandade burlesca mais ou menos consciente – a “Ordem” ou “Confraria” de S. Martinho -, cujos membros se recrutam entre os elementos mais afamados na bebedice, segundo a hierarquia das suas proezas anuais: o maior bêbado da terra será o “Juiz”, “Mordomo” ou “Presidente”, e a seguir escalam-se o “Secretário”, o “Tesoureiro”, os “Vogais”, etc. O costume destas “Procissões” e geral no Norte.» [23]. «Em Telhadeira (Ribeira de Fráguas, Albergaria-a-Velha), por exemplo, o “Mordomo” ou “Juiz” da festa é o primeiro a cair com a borracheira, seguindo-se-lhe, por ordem, o “Secretário”, o “Tesoureiro”, etc.» [24]

Na região da Bairrada, além dos magustos e da prova do vinho novo, há o hábito (hoje quase desaparecido) de fazer as mordomias de S. Martinho. Em Aguim, na madrugada de 10 para 11 de Novembro, um grupo de homens casados, de idade madura, juntava-se em segredo numa adega e escrevia numa folha de papel a mordomia de S. Martinho, composta por quatro homens e por quatro mulheres. A lista era afixada furtivamente numa zona central da aldeia, de modo que na manhã do dia de S. Martinho a população dela se inteirasse. [25]

O problema da autoria das listas e o desagrado com que as pessoas recebiam a sua inclusão como mordomo, levantava, durante vários dias, inúmeros comentários, brincadeiras e irritações. Em Tamengos, onde o costume apresenta os mesmos contornos, registaram-se cortes de relações entre as pessoas visadas e os alegados autores das listas.

Nos últimos anos em que este hábito se praticou, há menos de uma década, tornou-se comum colocar na mordomia de S. Martinho, por paródia, pessoas abstémias.

A dupla conhecida por Grande H teve certa vez uma intervenção curiosa sobre a elaboração da mordomia de S. Martinho:

«Um ano, descobrimos que um grupo de homens estava numa adega a comer maçãs e a preparar a mordomia de S. Martinho. Quando saíram, perseguimo-los e verificámos que tinham afixado uma lista junto à loja do Boanerges e outra num portão. Entre os mordomos, havia pessoas que não bebiam. Portanto, a lista não servia. Arrancámo-la e fizemos outra, metendo-os a eles como mordomos de S. Martinho. Coloquei-me sobre as costas do Lagoa – diz o Sr. Bandarra – e escrevi no portão a nova mordomia. Nós tínhamos sítios próprios para escrever, de tal modo que as mulheres quando iam à fonte pela manhã reparavam se havia jornal:

– Olha, hoje há jornal falado.

Nesse dia a novidade foi a mordomia de S. Martinho. Quando alguns dos que tinham estado na adega se aproximaram para desfrutar em segredo o que tinham feito, depararam com os seus nomes como mordomos e as listas no papel desaparecidas:

– Ai, mas eu estou aí?! Mas não foi isso que nós fizemos…

Ficaram muito zangados.»

Emílio Cerveira Pedro refere em tom crítico o hábito que dois homens tinham de, no dia de S. Martinho, percorrerem as adegas da aldeia graças a um molho de chaves falsas. Esta prática, ao que parece isolada em Aguim, entronca possivelmente num costume em tempos frequente nas Beiras. Nesta vasta região, «os rapazes, no dia de S. Martinho, anda[va]m em fila pela aldeia a “furar as adegas”, para provarem o vinho novo». [26]

11 . 0 jogo do pau

Em tempos, talvez até às últimas décadas do século XIX, havia o hábito de jogar o pau nos arraiais. Rivalidades várias e a cabeça quente pelo vinho provocavam constantes disputas que começavam por um insulto e acabavam em ajustes feitos rijamente a golpes de pau. Alguns combates nasciam da rivalidade suscitada pelo cantar ao desafio; cada cantor, por vezes representando uma povoação, tinha a sua claque (as gangas, como então se dizia).

José Ferreira Rolo, de Tamengos, salienta a função defensiva do bordão. Um seu tio, para se defender quando ia vender burel às feiras, «comprou um revólver e arranjou um junquilho que tinha uma moca em metal numa extremidade e uma ponta afiada na outra»; além de jogar bem o pau, dançava o saloio com perfeição.

No princípio deste século, os jogadores de pau tinham desaparecido. Em vez do pau, usava-se, como adereço e como arma de defesa, a bengala. Nas idas ao baile, cada rapaz levava a sua bengala.

12. Conclusão

Uma parte significativa das tradições que acabámos de referenciar caracterizam-se por serem formas ritualizadas de vindicta popular. A violência que nelas transparece visa, em última instância, preservar o equilíbrio interno da comunidade, defendendo padrões específicos de cultura e extravasando ritualmente as dissenções entre os seus membros. Elas exprimem, portanto, um forte «sentimento de unidade e coesão» [27], aspecto que, sob a designação de bairrismo, todas as pessoas que vivem nos arredores são unânimes em conceder aos naturais de Aguim.

Na conversa que mantivemos com alguns aguinenses, quisemos conhecer o modo como elas são interpretadas. Fizemos, com esse fim, uma pergunta heterodoxa: para que serviam as tradições de Aguim?

António Fernandes Bandarra salienta o facto de ser um legado dos antepassados, bem enraizado na comunidade, cuja prática se afigurava um facto natural. Emílio Cerveira Pedro recorda, porém, que tudo era feito por divertimento, sendo este o motor principal dos intervenientes.

José J. Fernandes Lagoa reproduz a explicação dada pelo seu avô para o início da tradição. A grande quantidade de filhos bastardos de meia dúzia de lavradores mais ricos que abusavam das criadas sugere que a tradição dos embuçados serviu, nessa época, para pôr toda a povoação na cama e os deixar à vontade na rua, a coberto da noite. A utilidade ia para o grandes lavradores, em primeiro lugar, mas também para todos os que não tinham medo.

António Fernandes Bandarra lembra o que seu pai, um homem destemido, lhe dizia sobre este assunto. Havia em tempos a crença ou o boato de que em dados locais de Aguim e em certos dias (quartas ou quintas-feiras) e horas, aparecia o diabo em figura de carneiro. Como o povo antigamente era supersticioso, ninguém se atrevia a vir à rua nesses locais e ocasiões. A zona interdita correspondia «ao largo do Arménio Rosmaninho, rua da loja e por aí à volta, nas Eiras, zonas labirínticas e com algumas ruas sem saída». Na verdade, havia uma rapariga que aproveitava essa interdição para se esgueirar para encontros amorosos. O problema é que a tradição dos embuçados é anterior a esta lenda, como acentua o Sr. Emílio. Perante esta objecção, o Sr. Bandarra sugere que a tradição dos embuçados «é um pretexto para descobrir esses amantes»: controlo moral, portanto.

Integrando estas observações num âmbito mais lato e porventura aproximando-se mais do cerne do problema, José Cerveira Lagoa conclui:

«Aguim era uma terra propícia a estas expressões tradicionais: era fechada, grande, muito religiosa, cheia de vielas onde podiam aparecer desde o Diabo a Deus. A protecção de quem queria andar à vontade, numa terra sem luz, era afugentar os outros. Com estas condições e sendo uma povoação onde as famílias muito ricas viviam lado a lado com pessoas muito pobres, aquelas exerciam um domínio social manifesto que se observa no elevado número de bastardos da idade do meu pai [nascido em 1921]. Além disso, a tradição dos embuçados tinha a vantagem apreciável de manter a povoação vigiada e livre de roubos ou vandalismos públicos.»

Independentemente da sua origem e justificação, estas tradições têm para quem as viveu um grande significado. É com pesar e nostalgia que essas pessoas assistem ao seu fim e vêem a actual juventude «sem força e sem estimulo para nada». Aos seus olhos seria por isso útil que a iluminação pública fosse desligada a partir de certa hora. Na escuridão, que é o seu meio, talvez algumas tradições renascessem.

Nuno Rosmaninho, in Aqua Nativa n.º 6, Julho 1994

Notas

[1] Moisés Espírito Santo, Comunidade Rural ao Norte do Tejo. Estudo de sociologia rural. Lisboa Instituto de Estudos para o Desenvolvimento, 1980, pp. 117-118. (voltar)

[2] Esta prática é sobretudo frequente nas comunidades de «relativo isolamento» e de «economia autárcica de tipo comunitário». É o caso, precisamente, de Pitões, aldeia situada em Trás-os-Montes, a vinte e um quilómetros de Montalegre, estudada por Manuel Viegas Guerreiro: «A mocidade de Pitões não gosta que estranhos lhe namorem as raparigas. Ainda não há muito tempo obrigava-os a pagar o vinho. Se a isso se negavam, mergulhava-os no tanque público de Eiró. / Casamentos com Galegos são pouco frequentes, apesar de vizinhos, do ir e vir de uns e outros para compras, vendas e folguedos e de juntos pastorearem os rebanhos no monte. / Pratica-se uma endogamia não institucionalizada, a que levam o relativo isolamento e economia autárcia de tipo comunitário. » (Manuel Viegas Guerreiro, Pitões das Júnias. Esboço de monografia etnográfica. Lisboa, Serviço Nacional de Parques, Reservas e Património Paisagístico, 1981, p.51) (voltar)

[3] Pelo seu interesse, transcrevemos um excerto do depoimento de José de Jesus Fernandes sobre algumas regras dos bailes na década de 1940 aproximadamente:

«No meu tempo havia o mestre-sala, que tomava conta do baile. Por exemplo, eu chamava uma rapariga e ela dizia que não, mas depois ia dançar com outro. O mestre-sala chegava ao pé do par e separava-os:

– Agora não danças as próximas duas músicas, só pelo que fizeste.

A rapariga nunca podia dizer que não. Mas eu nunca usei isso. Eu punha-me no meio da sala, olhava para as raparigas todas e antes de começar a música dava um sinal à rapariga que pretendia: piscava o olho para saber se ela queria dançar comigo. Se queria, contava com ela; se ela dizia não, procurava outra. Isto não se podia fazer, mas eu tinha amigos no conjunto musical que me davam o sinal de que iam começar a tocar. Então, aproximava-me devagarinho. Quando a música começava, eu já estava perto da rapariga e ela levantava-se como se a tivesse chamado naquela altura.» (voltar)

[4] A iluminação anterior à electricidade, a carbureto, era débil e geograficamente restrita. (voltar)

[5] António Fernandes Bandarra supõe que o jornal era o Diário de Notícias, mas não pudemos confirmar este facto. (voltar)

[6] A noite de Sábado Gordo era já reservada para acartar os carrros. (voltar)

[7] José J. Fernandes Lagoa refere que estes nomes já vêm «de muito longe»; já os seus avós os mencionavam a propósito deste costume. José Cerveira Lagoa sugere a existência de uma relação entre as designações e o facto de o casamento das cachopas terminar com uma espécia de sentença. (voltar)

[8] José Fernandes Lagoa proporcionou-nos mais uma série de quadras alusivas à casa, com estrutura similar:

De quem é esta casa, de quem é esta casa

Quem em frente tem uma encruzilhada?

A menina que está lá dentro

É linda e não se lhe pode apontar nada.

De quem é esta casa, de quem é esta casa

Que na frente tem um jardim?

A menina que lá está dentro

É apontada das mais lindas de Aguim.

De quem é esta casa, de quem é esta casa

Que em frente tem um brasão?

A menina que lá está dentro

É linda, não pode dizer que não.

De quem é esta casa, de quem é esta casa

Que ao lado tem alecrim

A menina que lá está dentro

É linda, bela, parece um manequim

De quem é esta casa, de quem é esta casa

Que é rodeada de roseiras?

A menina que lá está dentro

É linda e excelente costureira

De quem é esta casa, de quem é esta casa

Que no seu quarto tem uma linda janela?

A menina que lá está dentro

É muito pura e bela.

De quem é esta casa, de quem é esta casa

Que à saída da porta tem um belo jarrão?

A menina que lá está dentro

É muito meiga e de bom coração.

De quem é esta casa, de quem é esta casa

Que tem boa arquitectura?

A menina que lá está dentro

É linda sem censura.

De quem é esta casa, de quem é esta casa

Que ao lado há uma padaria?

A menina que está lá dentro

É linda mas toda a gente o sabia.

De quem é esta casa, de quem é esta casa

Que está fora do lugar?

A menina que está lá dentro

É linda e sabe amar.

De quem é esta casa, de quem é esta casa

Que tem sempre uma janela aberta?

A menina que está lá dentro

É linda e muito esperta. (voltar)

[9] Ernesto Veiga de Oliveira, Festividades Cíclicas em Portugsal. Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1984, p. 287. (voltar)

[10] Idem, ibidem. (voltar)

[11] Idem, p. 288 (voltar)

[12] Ernesto Veiga de Oliveira, «O S. João em Portugal» (1965), Festividades Cíclicas em Portugal, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1984, p. 156. (voltar)

[13] Carlos Lopes Cardoso, Do Gordo Entrudo à Páscoa das Flores. Três aproximações etnográficas, Lisboa, Instituto Português do Património Cultural, 1982. Sobre o serrar da velha seguimos, além deste estudo, outro do mesmo autor, publicado em 1956: Carlos Lopes Cardoso, «O serrar da velha. Contributo português para o estudo de um elemento cultural», Doutro-Litoral, Porto, VII série, 1956, nº 5-6, pp. 561-606. (voltar)

[14] Carlos Lopes Cardoso, Do Gordo Entrudo…, p. 37. (voltar)

[15] Idem, p. 49. (voltar)

[16] Em Portugal praticou-se, desde princípios do século XIX pelo menos, na véspera de Domingo de Páscoa, o julgamento e enterro do bacalhau. Sobre este costume, ver Carlos Lopes Cardoso, Do Gordo Entrudo…, pp. 55-104: «O julgamento e o enterro do bacalhau» (voltar)

[17] Em Tamengos, serravam-se homens e mulheres. (voltar)

[18] Bento Lopes, Bairrada, Alguns aspectos e costumes. 2ª edição aumentada. Anadia, [Edição do Autor], 1983, p.34. (voltar)

[19] Idem, Ibidem. Bento Lopes refere que, na Bairrada, as que pedem santórios «são, principalmente, crianças de famílias de maior debilidade económica». Em Aguim, ainda hoje se pede «para o Santo António», mas se antes o costume se restringia, aqui sim, às crianças mais pobres, actualmente usa-se apenas no âmbito familiar. (voltar)

[20] Idem, ibidem (voltar)

[21] Ernesto Veiga de Olveira, «O S. Martinho em Portugal» (1963), Festividades Cíclicas em Portugal, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1984, p. 193-202. (voltar)

[22] Idem, p. 194. (voltar)

[23] Idem, p. 195. (voltar)

[24] Idem, p. 196. (voltar)

[25] A colocação de editais com a mordomia de S. Martinho é anotada por Ernesto Veiga (ob. cit., p. 197) para a Beira Baixa: «Na Beira Baixa, em Idanha-a-Nova, na véspera do dia, faz-se a eleição das “confrarias”, com o “Juiz” à cabeça, que será o maior bêbado das redondezas, e a seguir o “Secretário” e os “Mordomos”; afixavam-se editais com os resultados dessas eleições, e a rapaziada vai então fazer “chocalhadas” às portas dos que foram eleitos (…).» (voltar)

[26] Idem, p. 196. (voltar)

[27] Ernesto Veiga de Oliveira, «Formas fundamentais de vindicta popular» (1956-60), Festividades Cíclicas em Portugal, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1984, p. 339. (voltar)

Valmar

16 de Janeiro de 2016 às 17:27

Muito interessante. Os ritos tradicionais, embora combatidos pela igreja, praticavam-se em todo o norte de Portugal. As suas origens são pré-historicas e cada uma delas tem uma explicação. Estou atualmente a escrever um livro que desvenda os fundamentos culturais das nossas tradiçéoes. Bem hajam.